どっちがいい?

続けるか悩んでます…

大人気の商品となっています。

アメリカに投資するべき理由を

まとめています。

◆ オルカンとS&P500の違い

◆ 私が米国に投資する根拠3選

ぜひ見てください!

キーワードは

『ほったらかし投資』です。

銘柄スカウターがオススメ

利用料は無料なので

何も気にせず使えるが素晴らしいです。

\こちらをクリック/

改めましてこんにちは!

たいか(Twitter:Taica)です。

31歳で資産2000万円を突破

さらにFIREに向けて

節約・投資を学んでます。

![]()

にほんブログ村

応援クリックいただけると嬉しいです🔥

証券口座を開くならSBI証券がオススメ

手数料も業界最安値でポイント投資も充実

\高配当株選びするならクリック/

\自己紹介の詳細はこちら/

2000万円投資した結果はこちらです。

結果だけ知りたい方は

最後のまとめにどうぞ☺

目次に戻る

こちらのオススメ記事も

お役に立てると思うのでぜひ見てほしいです👇

オルカン vs S&P500どちらに投資する?

どちらがいいのか?

永遠の課題ですよね?

どちらかに投資していること

投資していることが大切。

いかにミスをしないかが大切💡

やめてしまうのが一番のNGです。

次のことが気になりますよね?

オルカンとS&P500

どっちがいいの?

確かにそうですよね💡

ちなみに私はS&P500派です。

その理由は後半に説明しますね。

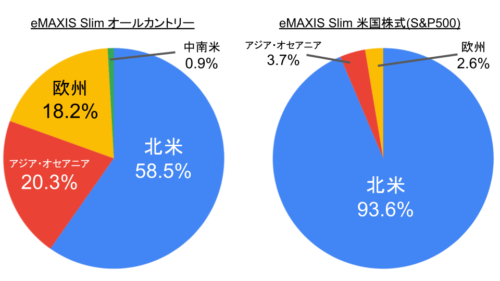

改めて違いを整理しましょう

オルカンも6割は米国に投資されてます💡

日本も5~6%、中国に3~4%に投資されてます。

構成銘柄のトップ10はこちら

オルカンとS&P500の構成銘柄ランキング10

| 上位10銘柄 | オルカン | S&P500 |

|---|---|---|

| アップル | 3.6% | 5.8% |

| マイクロソフト | 2.9% | 5.4% |

| アマゾン | 1.3% | 2.2% |

| バークシャー・ハサウェイ | 0.7% | 1.7% |

| アルファベット(CL-A) | 0.9% | 1.6% |

| ユナイテッドヘルス | 0.8% | 1.4% |

| アルファベット(CL-C) | 0.8% | 1.4% |

| ジョンソン&ジョンソン | 0.8% | 1.4% |

| エクソンモービル | 0.8% | 1.3% |

| JPモルガン・チェース | 0.7% | 1.2% |

| トップ10の合計 | 13.3% | 20.4 |

って上位は全部一緒なんだ!!!

オルカンは上位銘柄の比率が下がって

分散される企業数が多いのが特徴

ってデータからも見てもわかりますね💡

だからこそ

オルカンでもS&P500でも

どちらでも投資していることが大事!!

投資信託の販売金額ランキング

ちなみにSBI証券の

投資信託のランキングはこちらです。

第2位:eMAXIS Slimオール・カントリー

第3位:eMAXIS Slim S&P500

オルカンとS&P500の比較

| オルカン | SBI-V-S&P500 | eMAXIS Slim S&P500 | |

|---|---|---|---|

| 管理手数料 | 年0.05775% | 年0.0938% | 年0.0968% |

| 純資産総額 | 1.36兆円 | 1.06兆円 | 2.50兆円 |

| 連動指数 | MSCI-ACWI | S&P500 | S&P500 |

10万円投資しても200円以下💡

これだけ言っているのに

なんでS&P500派なの?

理由は一つで

アメリカへの投資の方がリターン高い

って考えているからです。

具体的にどういうことか

これから説明しますね💡

オルカンより米国(S&P500)をオススメする理由3選

オルカンのメリットは

アメリカより他国が覇権国になったら

その国の恩恵を受けられるからです。

でも、

そんな国が現れなければ、

アメリカだけに投資した方がいいですよね。

S&P500とVWOのチャート

念のため私も1株投資してます。

でも悲しいリターン💦

いきなり爆発する可能性はゼロではないです。

アメリカに充分期待する価値ありです。

理由3つはこちらの通り

2. 2100年まで人口が増え続けるから

3. 株主を大切にする文化があるから

オルカンも非常に優れたファンドです。

そちら目線の記事もまとめたのでぜひ

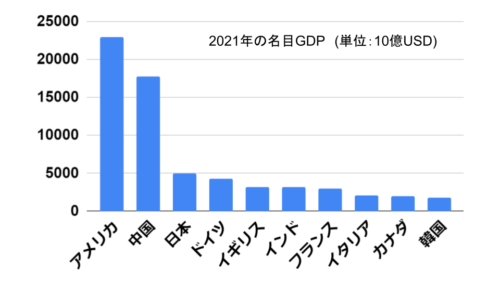

1. GDPが世界一位だから

グラフを見れば一目瞭然ですね💡

アメリカの圧倒的な1位

中国もグングン差し迫っている状態で2位

それ以降はケタが下がって

我らが日本が第3位

すみません…

いまさらですが

GDPが高い方がいいの?

GDPとは「Gross Domestic Product」の略

「国内総生産」のことを指します。

国内で産出された付加価値の総額で、

シンプルに伝えると付加価値とは利益のこと。

つまり

どれだけの利益を生み出されたか知ると

国の経済状況を端的に知ることができます。

だからこそ

世界第1位のアメリカの経済は明るいです💡

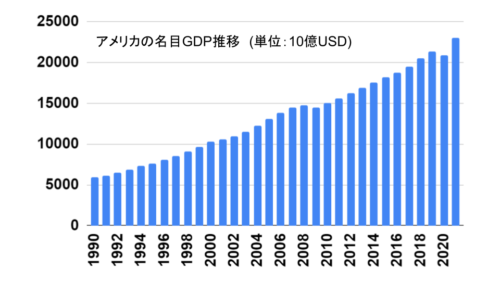

過去のアメリカのGDP推移

過去のアメリカのGDP推移も見よう!

メッチャキレイな

右肩上がり!!!

唯一、2009年と2020年がマイナス成長…

リーマンショックとコロナショックですね。

それ以外はプラス成長ってのが

スゴク安心感がありますね💡

5年CAGR:4.2%

10年CAGR:4.4%

20年CAGR:4.2%

素晴らしいですね!!

(N年の数値÷初年度の数値)^(1/N-1) – 1

難しいのでふーんって感じでOK

中国・インドのGDPの推移

こんな疑問がわきませんか?

投資で大事なのは

「過去」より「未来」

中国とかインドは抜かさないの?

中国の伸びはとんでもないですね

5年CAGR:9.6%

10年CAGR:10.1%

20年CAGR:14.6%

アメリカ超えて1位になるのでは?

ってことは中国に投資する

もしくは米国だけでなく

中国含むオルカンがいいんじゃない?

中国もいいやん!って感じますよね💡

日本のGDP推移

日本の名目GDPの推移も確認しました。

ふぁ!???

結構ショック…

気持ちはこんな感じですね💦

引用:スラムダンク 22巻 井上雄彦

話しはそれちゃいましたが、

結論

アメリカを投資する理由の1つ目は

『GDPが世界一位だから』

です!!

米国以外の国ではどういう動きなのか

ヨーロッパやカナダなどの先進国から

中国・インド・南アメリカやアフリカと新興国まで

徹底分析しているのでこちらもみてください☺

2. 2100年まで人口が増え続けるから

未来のGDPを推測するには

人口推移を確認するのがいいです💡

・純粋な需要拡大

・企業の積極的な投資

・新たな市場が芽生え拡大

これらのメリットの結果

経済成長してGDPも上昇しますね💡

そして人口推移は

明日明後日にいきなり予想が変わる

なんて劇的なことは起こらないです。

いきなり子供がたくさん生まれないですよね。

いきなり大量の移民は来ないですよね。

だからこそ

未来を推測しやすい指標の一つです。

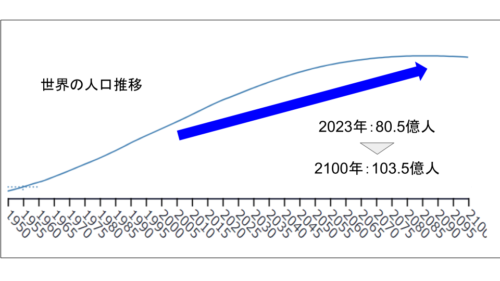

世界人口としては2100年まで増加見込み

2023年は80.5億人

2100年は103.5億人

⇓

GDP上がる

⇓

企業株価も上がる

この流れですね💡

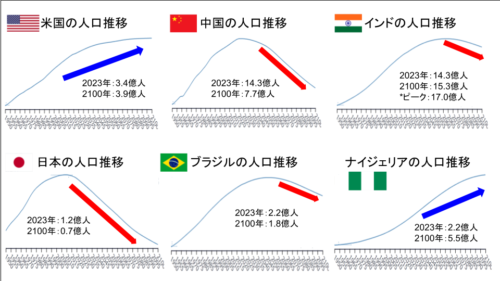

米国・中国・インド・新興国の人口推移を比較

ここで

各国の人口推移を見てみよう!!

| 国名 | 2023年の人口 | 2100年の人口 | 人口ピークの年 | 人口ピークの数 |

|---|---|---|---|---|

| アメリカ | 3.4億人 | 3.9億人 | 現在進行中 | 現在進行中 |

| 中国 | 14.3億人 | 7.7億人 | 2021年 | 14.3億人 |

| インド | 14.3億人 | 15.3億人 | 2066年 | 16.9億人 |

| 日本 | 1.2億人 | 0.7億人 | 2009年 | 1.3億人 |

| ブラジル | 2.2億人 | 1.8億人 | 2047年 | 2.3億人 |

| ナイジェリア | 2.2億人 | 5.5億人 | 現在進行中 | 現在進行中 |

・中国、インドも2100年までに人口減少

・アメリカは2100年まで常に人口増加

・アフリカ諸国は人口増加

わかりやすいですね。

一つは出生率が2.0以上

もう一つは他国から移民

アメリカの出生率は2.0以下であり

移民による人口増加の影響が大きいです。

アメリカで産まれれば自動的に米国籍です。

移民したい人が来ると言われます。

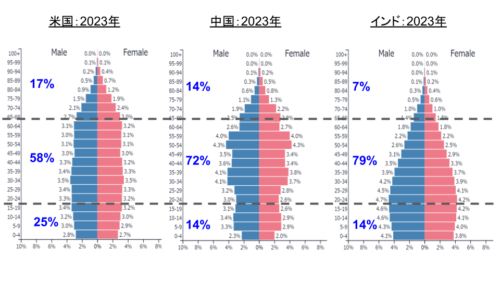

GDPって

労働人口が多い方がいいのでは?

確かに人口多くても

少子高齢化だと大きな需要がないです。

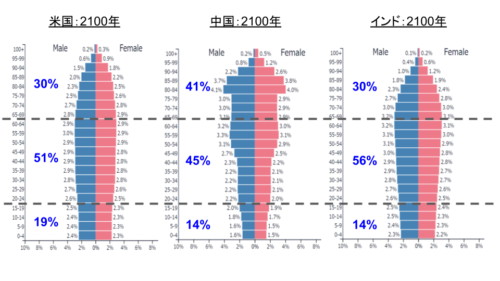

人口ピラミッドも確認💡

米国・中国・インドの労働人口の比較

高齢人口が少なく、労働人口が多いです。

需要も多く、将来期待値も大きいですよね。

アメリカの力強さを無視できないですね🔥

アメリカを投資する理由の2つ目は

です!!

3. 株主を大切にする文化がある

日本は従業員重視の傾向あり

日本とアメリカは大きな違いがあります。

※最近はアメリカも考え方が広がって

ステークホルダー主義と変わってきてます。

投資家、直接顧客、一般消費者、従業員、金融機関、政府、地域社会、従業員家族など

とはいえ

ステークホルダーの中に株主もいます💡

ということで

アメリカは他国に比べて株主重視であり

投資家にとって法整備も整っています。

アメリカは株主重視なんですね。

実際、企業データありますか?

定量的なデータとしては

連続増配年数を見てみましょう!!

日本だと売上利益が下がると

すぐに配当金が減配してがっかり…

これって考え方によっては株主側に

利益減少の費用を押し付けてますよね。

でもアメリカ企業の考え方は

売上利益の減少は経営者の責任

株主への還元を大切にしているので

配当金を減配にしない企業も多いです。

改めて

連続増配当のトップ企業をまとめました💡

馴染み深い企業をピックアップしてます。

アメリカ企業の連続増配年数のランキング

マネックス証券の銘柄スカウターで調べられます。

URL:https://info.monex.co.jp/market-information/tool/us-expectation.html

| 企 業 名 | 取 り 扱 い 商 品 | 連 続 増 配 当 年 数 | 増 配 当 ラ ン キ ン グ |

|---|---|---|---|

| P&G | パンパース アリエール ファブリーズ | 65年 | アメリカ 第3位 |

| 3M | ポストイット バイオ医薬品 スマホ部材 | 63年 | アメリカ 第8位 |

| J&J | アキュビュー バンドエイド リステイン | 59年 | アメリカ 第10位 |

| コカ・コーラ | コカ・コーラ いろはす 綾鷹 | 59年 | アメリカ 第10位 |

| 花王 | メリーズ キュキュット めぐりズム | 34年 | 日本 第1位 |

!!!!!!!

こんな連続増配しているの!!??

このデータ見た時は衝撃じゃないですか?

60年以上もの連続増配当って

メチャクチャ安心感ありますね。

いつも利益も増加しているないですよ。

具体例:P&Gの株価

・ ブラックマンデー

・ ITバブル崩壊

・ リーマンショック

・ チャイナショック

・ コロナショック

増配を継続するのは株主重視ですよね🔥

20社、30社とあるのは素晴らしいですよね!

日本企業の連続増配はどのくらい?

日本だと20年継続企業は20社です。

20年継続:19社

未来も絶対とは言えません。

株主重視マインドには変わらないですね💡

株価や配当金が上がりやすことを意味してます。

まとめ

ありがとうございます!

オルカンとS&P500を知っておきたいですよね。

読んでいただけるとお役に立つと思います。

『eMAXISシリーズの落とし穴』

オルカン vs S&P500

どちらか投資している時点でOK

私はS&P500(米国)派です。

2. 2100年まで人口が増え続けるから

3. 株主を大切にする文化があるから

GDPの動きと人口動向は

1年に1回は確認した方がいいです。

GDPのシナリオも変わります。

1年に1回程度でいいので

普段はドン!っと落ち着きましょう。

皆さんの投資方針のお役に立てたら嬉しいです。

最後まで読んでいただき

ありがとうございました!!

![]()

![]()

にほんブログ村

応援クリックいただけると励みになります🔥

こちらも読むと人生楽しむヒントになります💡

![SBI証券[旧イー・トレード証券]](http://taica-1growth-perday.com/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)

コメント